しかし、アートピースではなくプロダクトを定期的に排出していくビジネスでもあるのが「ファッション」だ。そのファッションのプライベート・スクールである「ここのがっこう」も今年創立10年を迎え、出身者が多かった「東京ニューエイジ」として当時デビューしたファッションブランドたちも多くが9シーズン目を迎えた2018年春。早くから「LVMHヤング・ファッション・デザイナー・プライズ」にノミネートされたソウシオオツキ(SOSHIOTSUKI)や、この3月にノミネートされたAKIKOAOKIのように、パリでプレゼンテーションを行なうまで成長したブランドのほか、ミュージシャンの衣装提供を行なうなど、すっかり“若手”の域を越え、多方面で活躍し始めている。

初日の4月6日(金)の夜は、マスコミの方や産地企業の方なども訪問。もちろん、「ここのがっこう」の校長、山縣良和さんも来場(写真奥のブルーのアウター)。

「気鋭の若手を輩出する、『ここのがっこう』が教えるものとは?」というタイトルで、美術評論家の椹木野衣さんとファッションデザイナーの山縣良和さんの対談が『美術手帖』に掲載されたのは、2015年8月のこと。過去の「定点観測」やかつて取材した記事を振り返ってみると、00年代末〜10(テン)年代初頭に浮上した、アキバ系や高円寺・中野といったサブカルチャーと「ファッション」が融合していったさまを、「現在アート」という文脈においては、一時代を象徴するシーンとして記録されたことを想い出す。

奥の会場は、次の“若手デザイナー”らの作品が展示されている。ここのがっこうの在校生や卒業生、バンタンデザイン研究所の学生も出品。テーマは共通して「現代の民族衣装」だ。

そんななか、“次”の若手を、“次”なるエレメント、しかも「服づくり/ものづくり」の本質的な部分である「テキスタイル(ファッションの産地)」とのマッチングできっかけをつくろうと企画されたのが、4月6日(金)〜23日(月)まで池袋のパルコミュージアムで開催されている「KIRE・KIRE・TEN〜現代の民族衣装」展だ。

協力してくださった「産地」は、吉田染工をはじめ、遠藤繊維工業、奥田染工場、笠盛、久野染工場、妙中パイル織物、Tex.Box、トシテックス、ファイブワン、ワダノブテックスなどで、コーディネーターは「ACROSS」でも2013年に取材させていただいた元「Secori Gallery(セコリギャラリー)で、現「セコリ荘」を営む糸偏の宮浦晋哉さんだ。

会場手前はベテランデザイナーらの作品が展示されている。左はMIKIOSAKABEの超ハイクォリティな転写プリントによるツィード地のジャケットとパンツ。右手前は嵐絞りと蜘蛛絞りによるHATRAの作品。テーマはベテランも「現代の民族衣装」。

「今回、ベテランと若手のデザイナーというかタマゴも含めると合計20人いて、若手のなかには生地はアマゾンとか日暮里で買うものだと思っている子もいたりしたので、昨年からはじめた“産地の学校”のように、ハイエースを出してみんなを産地ツアーに連れて行くところから始めました。表現したいことをヒアリングして、①有松絞りのチーム、②ニードルパンチのチーム、③刺繍のチーム、④加工のチームの4つに分けて、それぞれ何度も通って生地と向き合ってもらいました」(宮浦さん)。

奥の部屋に並ぶ作品(会場は手前側と奥の2つのコーナーに分けられており、手前はベテランの作品が展示されている)を手がけた“若手”の多くが、2017年4月に開催された「MEITEN〜若手デザイナーたちが自ら作り上げる期間限定shop」に参加していたメンバーとも重なっており、そのチーム感があったことも、短期間で作品づくりが実現できた理由だろうと宮浦さんは話す。

もともとはNGだった生地の裏に魅力を発見し、新しいテキスタイルへとリデザインされたのがRYOTAMURAKAMIのこのコート。ぜひ近くで見てみよう。

産地の紹介や若手デザイナーを繋ぐ役目を担ったのが宮浦さんで、若手のデザイナーにクリエーションの部分でアドバイスを担当していたのが、「RYOTAMURAKAMI」の村上亮太さんだ。

「まずは、30人くらいの“若手”の中からテキスタイルに合いそうな11人を選ぶところかがはじめました」(村上さん)。

彼らといっしょに産地に行って感じたのは、あたり前のことだが、やはり現場に行って、サンプルを見て、触って、職人さんたちと話をすることの大切さだったと話す。

「僕自身も、今回コレクションでも発表したこのピースの生地は、もともとは工場の人が失敗した、というものだったんです。糸がほつれるのでNGとされていたのものだったのですが、裏の風合いが良かったので、キラキラしたピンクのラメ糸で織ってもらったらこんなに素敵なものに仕上がりました」(村上さん)。

今回いっしょに服づくりを行なった職人さんは31歳と村上さんとほぼ同年代だそうで、ホールガーメント技術で有名な島精機のSRIという最先端の機械を導入し、伝統に新しいアイデアを取り込んでチャレンジしようという老舗の吉田染工さんにとってもユニークな機会となっていたようだった。

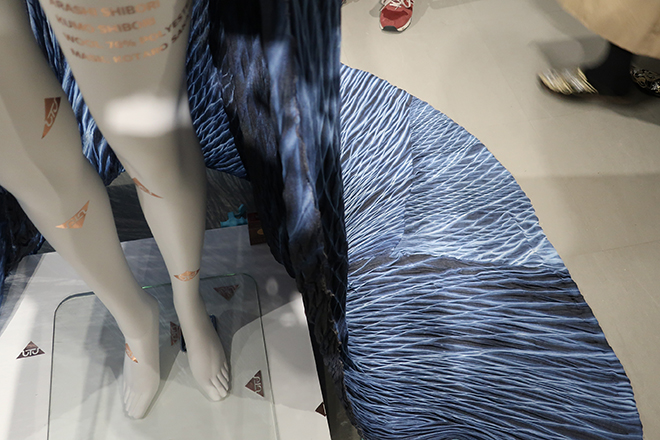

圧倒的な存在感を放っていたのがHATRAだ。伝統的な技術と意匠がローブと仮面から醸し出されるミライ感との不調和音が面白い。

ベテランデザイナーのコーナーでひときわ目を引いたのは、上海での展示会を終えて帰国したばかりの「HATRA」だ。2017年10月〜18年3月まで仏パリのポンピドゥ・センター・メッス別館にて開催されていた「ジャパノラマ:1970年以降の新しい日本のアート〜Japanorama: A new vision on art since 1970」展」にも参加した同ブランドは、愛知県名古屋市にある久野染工場の嵐絞りと蜘蛛絞りの技術を活かして「HAOMAO」を披露。先ごろ発表されたHATRAと電通によるプロジェクト・ウェアの“comolu wear“を髣髴させるローブと坂爪康太郎さんによるマスクによるミライ感と、伝統と歴史、技術が醸し出す圧倒的な存在感を放つテキスタイルが相まって、ミュージアムの展示らしい作品となっていた。

「実は、お話を頂いたのが1カ月前だったんです(苦笑)。何社かご提案頂いたなかに有松絞りの会社さんがあり、実は有松絞りはずっと昔から憧れていて、本も持っていたので、せっかくの機会かもしれないと思い、参加することにしました」と言うのは、HATRAのデザイナー、長見圭祐さん。

「テーマだった“現代の民族衣装“は、僕のなかでは“comolu”のポンチョそのものだったのですが、出来上がってきた生地を目の前にして、手に触れてみて、そのふんわりとした立体感などから、自然とあのような(展示の)スタイルになりました」(長見さん)。

慶長15年(1610年ごろ)に生まれ、その後独特の絞りの生地・技法として発展していった有松絞りは、その複雑な手順や技法などから、伝統工芸品でもあり、ものすごく時間がかかるものだと思っていたが、新しい技術などによって、実は短期間でも納品可能で、ファッションの商品にもできることがわかり、発見だったと話してくれた。

PERMINUTEが初めて手がけたレースによるドレスも披露。ストールは「欲しい」という声も少なくなかった。

「あのストールとかトップス、商品化されないのかしら?」という声がチラホラ聞かれたのが、会場の最初に展示された「PERMINUTE」の半澤慶樹さんの作品だ。

「3月のアタマだったでしょうか。桐生に連れて行ってもらって、最初はニードルパンチで何か表現しようと思っていたのですが、ワダノブテックスさんの“トーションレース”の残布っていうんですか? 過去に使用されて余ったレースがいっぱいあって、それを見せて頂いていたら、レースで何かつくりたいな、と思うようになったんです。リボン状になっているので、いろんな組み合せを同社のワダ社長と話し合いながら、こういうかたちになりました」(半澤さん)。

もともとシルエットがかっちりとした服の多い同ブランドだったが、今回レースという新しいテキスタイルにチャレンジできて勉強になったと話してくれた。

また、残布というネガティブなものが、新しい柄になって服として生き返っていったことに同社のワダ社長も喜んでくださったそうで、本展覧会のレセプションも見に来てくれたそうだ。

「Fumiku」の林史佳さんがリーダーとなって“若手“をまとめたそう。右はなんと3Dペンで作成した“身体から離脱するネックレス”(津野青嵐さん作)。

「絶命展〜ファッションの秘境」以来、「絶・絶命展」、「MEI-TEN」と企画制作を担当している亜洲中西屋の中西さんは、「絶命展はアートとファッションがテーマでやり切った感があったのですが、今回“産地”という新機軸が打ち出せて良かったなと思っています。若手デザイナーは小ロットで低コストなものづくりしかそもそもできないですし、老舗の産地は若いクリエーションと出会いたい。そういう双方のニーズが合致する、新しい支援のかたちとしても、いいきっかけになったように思います。産地に信頼されている宮浦さんがいたからこそ実現した企画だと思います」と話す。

取材で訪れていた某放送局のディレクターは、「こういう展覧会こそ、海外で開催されるといいですよね。日本のテキスタイルは海外でも定評があっていくつか展示会もあるけど、若手デザイナーといっしょに新しい提案が求められているように思います。それこそ、国の支援とかもらってアピールしては?」とつぶやいていた。

パリでコレクションを発表しているブランドJulian David(ジュリアン・デビッド)は、生地や縫製・加工など、ほぼメイドインジャパンであることを公表しているが、公表こそしていないものの、日本の産地に依頼して、服づくりを行なっている世界的に有名なラグジュアリーブランドは少なくないといわれている。実際に、今回参加頂いた産地企業のなかにも、某超有名ブランドのピースを手がけていたところもあったようだ。

企画から会期のスタートまで充分な時間がなかった(らしい)本展覧会だが、これをきっかけに、“産地×デザイナー“という新しいファッションの支援のかたちとして、継続して、長期的にも行なわれていくことに期待したい。

数年前に、思えば「ドリフのファッション研究室」のメンバーを中心とした有志で企画・実施した「山形県の産地ツアー(佐藤繊維さん、米富繊維さん、そしてスパイバー社を訪問した)」で、ものづくりの現場を見学したときの学びや、京都の公益財団法人京都服飾文化研究財団のKCIギャラリーを訪問した際に、同ギャラリーの所蔵品を目の当たりにしてさまざまな感情が湧き出たときを想い出した。ファッションが内包する情報は幅広く、係る人も多く、そしてそれぞれが奥深い。

[取材/文:高野公三子(本誌編集長)]

KIRE・KIRE・TEN –現代の民族衣装-

気鋭ファッションデザイナーが繊維企業との

コラボレーションにより布(キレ)から表現する“現代の民族衣装”

モード・ファッションの分野で活躍するブランドから、本企画でデビューする新進ブランドまで、総勢20ブランドが、池袋・パルコミュージアムを舞台に「現代の民族衣装」の祭典を18日間にわたって繰り広げる。

参加デザイナーたちは、日本国内の各地に点在する産地の工場の協力を得て、選定・開発・加工などのプロセスで素材(キレ=布)そのものに深くフォーカス。絞り染め、ニードルパンチ、プリント、横編みなど様々な手法による素材の持ち味を活かし、共通テーマである「現代の民族衣装」を、デザイナーそれぞれの解釈で制作・展示する。会場内ショップでは、衣装制作に使用された布地で制作したバッグなどの展覧会オリジナルグッズを販売する。

会 場:パルコミュージアム (池袋パルコ・本館7F)

期 間:2018/04/06 (金) -2018/04/23 (月) 10:00~21:00

※最終日は18:00閉場/入場は閉場の30分前まで

入場料:一般500円・学生400円・小学生以下無料

★<PARCOカード・クラスS>会員は入場無料<PARCOカード>会員は入場料半額

主 催:パルコ

協賛:吉田染工

企画コーディネート:糸編(セコリ荘)

アートディレクション:大橋修(thumb M)

企画制作:亜洲中西屋/パルコ

*参加ブランド

ANNA KOJIMA(小嶋杏奈)/ ayatsunemi(常見彩耶)/ BIRDMAN(シュエ・ジリン)

CHIHARU EGAMI(江上千晴)Fumiku(林史佳)/ HIROKO HASEGAWA(長谷川博子)

LIMTWEA(イム・トゥエ)/ maimori(森麻衣)/ medetasy(石田萌)/ natsucoendo(遠藤夏子)