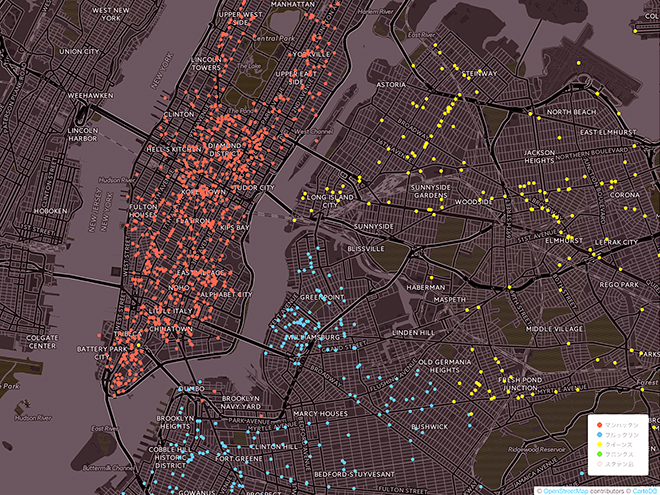

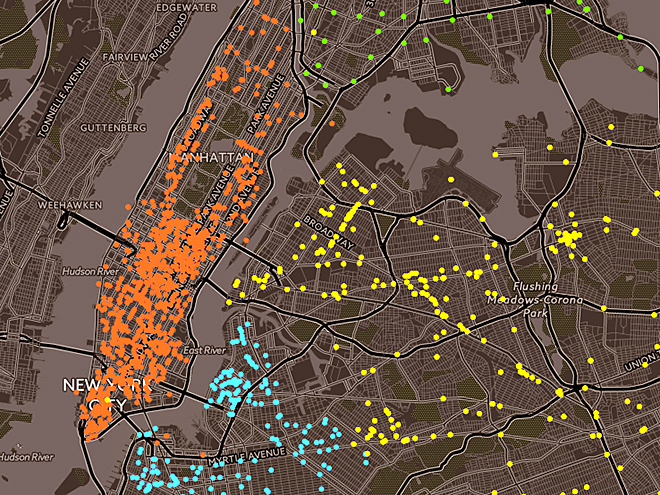

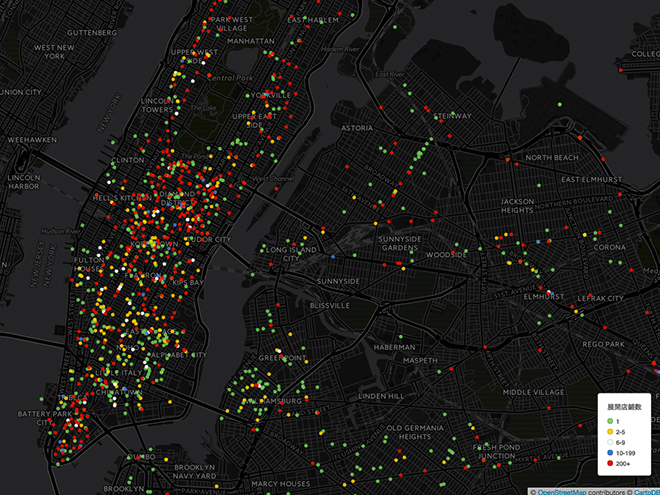

ここ数年、コーヒーの話をよく耳にする。ニューヨークではコーヒーハウスがあちこちでオープンしており、そのなかのいくつかは日本にも出店し、話題となっている。書店でコーヒーが飲めるのは当たり前になり、コーヒーを出すアパレルの店舗も少なくない。

map:

https://fafsp.cartodb.com/viz/f282ca08-1c7d-11e5-8c3a-0e8dde98a187/public_map

------------------------------

ニューヨーク市ガヴァナーズ島にある「ザ・ヤード」は子供の遊び場ではあるものの、そこに滑り台や雲梯などの遊具は見当たらない。そのかわり老朽化したピアノ、タイヤや土管といった廃材が置かれていて、子供たちに好きに使わせている。子供たちはそうしたものを使って小屋をつくるなどして飽きることなく遊ぶ。 遊び場には遊ぶことを目的とした遊具が準備されていることが多いが、そうした遊具で遊ぶよりも、自分で何かをつくる方が楽しいのだという。遊び方とルールが予め決まっている遊具とは違って、そこにあるものを使って子供たちは遊びをつくり始める。それが遊ぶということなのかもしれない。 2009年に英国のブリストルで母親二人が実験的に始めた「プレイ・ストリート」は、その名の通り、路上で子供を遊ばせようという試みである。英国内だけで1,500ヶ所にも広がっているという。 ゲームなどの遊ぶものはわざと準備せず、自動車が通行できないように通りを閉鎖して安全を確保するだけだが、遊具がなくても、子供は通りで次々と遊びをつくり出すのだという。 遊具を備えた遊び場や公園よりも、空き地や建設現場で遊ぶことを子供たちは好むとよくいうし、実感としても理解できるところが多い。遊び場や遊具は遊ぶためにつくられたものだ。だから遊ばないのだ。 ある目的のためにつくられた場所が、その意図した通りに利用されないことはよくあることだ。いわゆるサード・プレイスもそのひとつである。それはもっぱら偶然の産物というべき派生的な場所のことであり、つくろうとするとたいていサード・プレイスではなくなってしまう。 サード・プレイスの考えを提唱した社会学者のレイ・オルデンバーグは、「サードプレイスはそのようなものとしてはつくられていない」という。人が集まることを目的としたわけではないのに、気づけば近所の人たちの溜まり場になっている床屋や郵便局のように、そのようにつくったのではないのに、そうなってしまった場所である。 オルデンバーグによると、サード・プレイスになりやすいのは古くからある場所だという。オープン間もない新しい店は、店主の意図や管理が厳しく行き渡っていることが多く、同様にブランド店や大チェーン店はブランディングなど本社の統制の力が強く、店に入る人を選ぶうえに、店内では客に特定のふるまいを求める。要するに、単一の意図が貫き主張が強いところは、利用者にとって使いづらいのだ。飲食店であれ小売店であれ、気安い店か敷居が高いところかは、誰もが瞬時に嗅ぎ分けるものだ。 しかし時間を経てくたびれた店は、今更店主があれこれ細かく注文をつけることはそうないだろうから、そこを利用する者が自分たちの目的に、つまりサード・プレイスとして利用しやすくなる。当初の企図が綻び、店の意図が減退したところにそれは現れる。人は失敗を利用し、そこにある場所を「占拠」して別の目的に使い始めるのだ。 人類学者のジェイムズ・C・スコットは、世の中を良くしようとする善意の試みがしばしば失敗するばかりか、強権的なものに帰結しうるのはなぜなのかと問うた著書Seeing Like a Stateで、単純化と標準化をその背後にある問題として取り上げている。要点をたどるために、スコットがよく例に出した「科学的林業」の概要をみてみよう。 科学的林業は18世紀ドイツで始まった森林を合理化する試みである。森林は飼料から家具の材料まで幅広い恵みをもたらし、同じ木でも成長段階によって異なる特質と利用方法があるものなのだが、科学的林業は森林を収入源である木材と薪の生産源とみなしたうえで、その特定商品の生産イールドを最大化することに集中した。商品価値が高い特定種の生産とそこから得られる収入以外のこと、つまり自然と人間の関係に関する大部分のことが、その視野の外に置かれることになった。 そして数量的な把握と操作が容易な均一の森林生産に取り組んだ。藪を切り払い、植樹はドイツトウヒのような少数あるいは一種のみに絞り込み、一直線上に同時に植樹を行い、単一栽培の樹齢がそろった森林をつくりだした。 森林を単一商品の生産マシンに転換する試みは、短期的には木材供給を増やし、均一で標準的な木を提供し、また森林地の経済的リターンを高めることになったものの、最初の輪伐後に生産ロスが大きくなった。土壌、菌類、昆虫、哺乳類などとの共生関係が壊れて貧困化が繰り返されたためだ。 木を見て森を見ることのなかったこの科学的林業は、近代の単作化の功罪を多少知っている私たちからすると滑稽にすらみえるし、エコシステムを壊したのだから当たり前だと誰でもいうことができる。ただそれを大昔の無知の仕業と片付けることはできそうにない。よく似たことがいまも繰り返されているためだ。こうした単純化を指摘するスコットの射程は、森林だけではなく都市にも及んでいる。 都市について同様のことを指摘し、誰よりも合理化を攻撃したのはもちろんジェイン・ジェイコブズである。 ジェイコブズの都市のヴィジョンを一言で示すのは容易ではないものの、ここでは仮に「過剰で不透過な構造」としておきたい。そこでは無数の目的や意図が混濁し、互いにぶつかり合い競合しながら、分裂と新たな結びつきを繰り返すことで、絶えず構造を更新し、生成する。多様性とは本来そういうことである。「都市の科学」を提唱する理論物理学者のジェフリー・ウェストがジェイコブズを「成長の理論家」として称賛していることは、彼女の考えの核心を掴んだ正確な評価といえる。 ところがそうした都市に固有の錯綜性は、合理性を求める者にとっては混沌であり、また嫌悪の対象であるらしく、都市を描くプランナーは複雑性を排除して、単純な原理に回収しようとする。雑多な「意図の不協和音」こそが都市性の源泉なのだが、見た目にクリーンなものを秩序と考えるらしい。 過剰な構造が分裂と新たな結びつきを繰り返すとしたら、余計なものが削ぎ落とされた合理的論理構造は、そうしたことが生起することを防ぐものだ。それは停滞の処方箋である。ジェイコブズはそうしたところを都市と呼んではいない。一見すると賑やかに見えたり、高層が林立していたとしても、そこには都市のダイナミズムが欠けているためだ。それは都市よりも企業に似ている。 都市を企業のように運営するという考えが、2000年代から2010年代にかけて、米国の大都市で広く受け入れられたかにみえた。金融情報システムで富を築いた起業家が市長に転じ、その市長室のダッシュボード上で、都市を各種指標で縛ってパフォーマンスとして管理しようとする姿は、四半期の業績を見通しの範囲下に導こうとするCEOの姿を彷彿とさせるが、科学的林業にも重なるところがある。 「科学的都市管理」というわけか、スマート・シティと称するプロジェクトがあちこちに立ち上がったが、キラキラした最新技術は別にして、そこに埋め込まれた考えは、遥かジェイコブズ以前の科学的林業へと遡行しようとしているようにもみえた。 プランナーのアプローチに批判的に言及する際に、ジェイコブズが折に触れて「賢い人たち」と言っていたのは示唆的である。そこには一元的な合理指向を揶揄する含みとともに、一般的知見やローカルな知識よりも、専門知識を偏重する階級の特性を示唆してもいる。彼女が賢い人たちと言及したのはもっぱらテクノクラートであるプランナーのことだったが、今日の世の中なら、スクリーンを相手に仕事をする人たちと重なるところが大きいといえるだろう。 科学的林業や計画都市のような単純化したスキームには複雑な活動を支える実践的な知識が欠如していることを指摘して、スコットは知識をtechneとmétisの二種類に分類している。 日本語ではtechneは「技術知」と訳されることが多いらしく、同様にmétisも知識のことではあるが、techneがもっぱら書物で学ぶ科学知識のような抽象的で一般化された知識のことであるのに対して、métisは実践的経験からのみ体得できる知識を指している。 手を使う職人仕事では徒弟制の下で長年の訓練を要することが多いが、そうして体得する知識は典型的なmétisである。「手が覚える」というのはたんなる比喩ではなく、文字通り手先のローカルなところに知識や技術が宿っているといえる。どれだけたくさん本を読んでも、ピアノを弾けるようになったり、自転車に乗れるようになったりはしない。 Métisはローカルな経験や環境、そして特定の文脈に埋めこまれた実践的な知識である。変わり続ける環境に対応すべく取得したスキルであるから、実際の経験が物をいい、単純な論理に還元することに抵抗する。 ノウハウ、常識、経験、コツといったものが排除されると、techneのみによって成り立つ「薄い」ものになる。合理化したスキームが頓挫するのは、複雑な活動を支えるmétisを軽視するだけでなく、それを抑圧するためだとスコットは主張する。 科学的林業が導入された森林では、植樹は明文化されて広汎に適用可能なプロトコルに従う単純労働になった。標準的ルールに従うことで、長年の経験から体得した森林、人間、動物の間の複雑な関係を知らなくても、誰でも林業に携わることができる。ローカルな知識が不要になり、いまや重要なのは中央の計画でありtechneというわけだ。エコシステムは統制システムに変わった。 スコットは科学的林業に「テイラー主義」(科学的マネジメント) を見ている。テイラー主義が合理化と生産性主義の下に誰でも扱える標準化を企図し、そこで働く人たちの知識やスキルの必要性を過小評価したように、科学的林業は森林で働くことにローカルな知識を認めない。世代を超えて引き継がれたmétisを無視し、中央のtechneのルールブックに集約するのである。レーニンがテイラー主義を賞賛したことはよく知られているが、そこに驚くべきことはない。 住民の生活に役立つ枝であっても、商品目的に敵わなければ価値は認められない。価値がある樹木は収穫物であり、逆に競合する種は雑種とされ、商品種にとりつく昆虫は害虫に分類される。それは森林を商品である木材と薪の数量に還元し、商品を頂点として、何に価値があり、何に価値がないのかを書き換えるプログラムである。 サンフランシスコに住むある人が、自宅の外の歩道に木のベンチを置いたことが、昨年ソーシャルメディアでちょっとした話題になった。そこは急な坂を上りきったところになっているため、高齢の人たちが息をつけるようにと置いたもので、実際に多くの人たちがそのベンチを利用したというのだが、市はそのベンチを撤去するよう求め、従わなければ罰金を与えるという警告を出したという。 市としては個人が歩道にベンチを置くことはできないということなのだろう。ベンチが必要になること自体が、市の画一的なプランそのままではやっていけないことを示しているのだが、その不備を補おうとする住民の試みが違法とみなされたことに注目が集まった。インフォーマルなものが現れるのは、中央のフォーマルなルールが十分に機能しないためであり、現実の世の中では足下のインフォーマルな補助によって都市が辛うじて成り立っていることを示す一例である。 ストライキの一種である順法闘争は、あらゆるルールの手順を額面通りひとつひとつバカ丁寧に順守して従い、職務記述書 (ジョブ・ディスクリプション) に明文化された記述にある仕事だけしか行わない戦術である。その結果、とてもではないが仕事は立ち行かず頓挫するか、そうでなければ極端に時間がかかって何も達しえなくなる。仕事に残りながらウォークアウトと同じ効果を得る戦術だが、それは同時に、実際の仕事がフォーマルなルールよりも、むしろインフォーマルな了解やその場での即興的対応に大きく依存することを鮮やかに示すものである。フォーマルとインフォーマルはそれぞれtechneとmétisと言い換えてもいい。 それぞれの現場や環境には様々な調整や工夫が必要であり、知識はローカルにこそ宿るものだが、単純化と標準化を進める人たちにとっては、その土地に根ざした知識や技術が存在することは好ましくないらしい。賢い人たちの言葉でいえば、仕組みやモデルを与えればうまくいくはずなのだ。実際には、インフォーマルなものを何より必要とするのはフォーマルな仕組みそのものであり、techneはmétisを求める。余計なものは余計ではない。 森林の場合は、樹木が枯れたり、生産が落ちることが警告となって、何かがおかしいことに気づくことができるが、都市の場合はそのとり違いに気づかないこともあるだろう。というのも、都市はまず死ぬことはなく、死にそうになると助けられることが多いからである。 合理的プランにより機能不全に陥った都市の死は、「プランの外」にあるものにより回避されるとスコットはいう。インフォーマルな介入、ローカルでの機転や実験的試みがそれにあたる。techneがもたらす停滞をmétisが救うのだ。 坂道の上にベンチを置くのもそのひとつであるし、サード・プレイスの着想もそこに由来する。人はかつていろいろな場所を占拠して、必ずしも店の意図に沿ってはいない使い方をしていた。一元的な意図を逃れるために人はサード・プレイスをつくったのだが、もはやそれさえもままならないことにオルデンバーグは不満を募らせているのである。 オルデンバーグは明らかに大都市を忌避しているが、それは大都市ではプランナーの意図が強く—フォーマルな制度やtechneが強く—隅々までコントロールする力が強まっているためだ。ここではこれをしろ、そこではこれ以外のことはしてはいけないといった意図と指示により、大都市が窮屈になっている。インフォーマルが肝であるサード・プレイスにとっては死活問題である。昨今のジェントリフィケーションもこのアングルから捉えてみることができるだろう。 1970-80年代のニューヨークや、壁の崩壊直後のベルリンがひときわ面白い場所で、そこから多くの新しいものが生まれたという話はもはや伝説化している。半壊した建物を勝手に、あるいは安く好きに使って、とやかく言われることもなく、廃墟じみたボロボロなところにビジネスや合理的発想とはかけ離れたヴェニューやクラブがあったりした。そもそもビジネスだったのかどうかも判然としない。 当人たちは、たんに面白いから、楽しいから、それだけでいろいろなことをしていたのだろうけれど、それができたのは、端的にいえば、そうした場所の資産価値が低かったからだ。そのため家主もうるさくなく、好きに使うことができた。しかし2000年に近づく頃から、たとえばニューヨークなら高級住宅地だけでなく、市内のあらゆる地区が不動産の資産価値を意識するようになり、そして意識することを促されて、それに伴い意図の強い場所が増えていくと同時に、説明しようのない不思議な、しかし面白い場所が消えていった。 2000年以降の大都市は、資産化の周りに再編成と合理化を進める単作都市である。資産価値の増大は当たり前の目的であり、誰もがそう指向すべきであることはあらためて問うてみる必要もなく、世界中から同好の士が集まってくる。 最近ではパンデミック期に、techneが後退し、そのかわりにmétisが前面に出てきたのを目撃した。米国の大都市では飲食店が歩道に飲食席を設けるようになり、それぞれの店が自前の経験と知識の上に、どのような食事席を路上につくるのかを試行錯誤して、即興的試みを日夜繰り返した。 市のルールづくりよりも先に飲食店が自ら率先したのは、市にもどうしていいかわからなかったためだ。ものの本や職務記述書には、百年に一度のパンデミックが襲来したときにどうすればいいのか書かれてはいない。そうした時こそmétisの出番である。危機時にtechneの脆弱さが露呈するのは、合理的な単作がストレスに弱いのと同じことである。 多くの通りが自動車の通行を禁止して、歩行者や自転車に開放した。人はそこを通りすぎるだけではなく、椅子を持ち出して通りの真ん中に座ったり、路上で誕生日パーティーを開いたりし始めて、通りをそれまでとは異なる方法で使い始めた。通りはいろいろな目的に利用可能なパブリック・スペースであることにあらためて気づいたのだ。 プランの外にあるインフォーマルな介入によって、大都市は九死に一生を得たばかりか、通常時よりも活きいきとした楽しいところになり、にわかにジェイコブズ的な都市性が蘇ってきたようにみえたが、パンデミックのトンネルを後にするとともに、techneの意図が再び戻ってきた。 今日の大都市では、足下での実験や即興的対応を行う余地が入念に排除されている。パンデミック期にあらゆる実験が路上に一気に広がったのは、その反動でもあったのかもしれない。気兼ねなく使える制約の少ないスペースがあれば、そこを使って、面白いことや楽しい場所にする人が必ず出てくるものだが、問題はそうはさせない意図や制度が多いことである。 「ストリート・ラボ」は、ニューヨーク市内のパブリック・スペースにポップアップのプログラムを提供する非営利団体である。タイムズ・スクエアに本と椅子を置いて路上を読書の場所にする試策を講じてみたり、公園やパブリック・スペースに長大なテーブルを準備して多くの人たちがそこに腰かけて食事を共にするOne Big Tableといったプロジェクトを実施している。通りは通行だけのための場所ではなく、そこに座ることもできるし、本を読むことも、食事することもできる。通りは何かをするところである。 それはいわば「間違った使い方」を意図して促すものであり、その場所にフォーマルに割り振られている目的を曖昧にする試みである。遊ぶためにつくられた公園よりも、いろいろなことができる歩道で遊びたがる子供が多いのと同じことだ。遊びにとっては、余計なことこそがすべてである。 […]

yoshiさん